デモクラシー・ブリーフ2021.2:⽇本の⺠主主義は後退しているのか

粕谷祐子ab・小林元c・清水盛偉d

a 慶應義塾大学法学部、b V-Dem 東アジアセンター、c EY ストラテジー・アンド・コンサルティング、d 早稲田大学基幹理工学研究科 (問い合わせは粕谷祐子(ykasuya@keio.jp)まで)

1. 日本政治の現状をどう捉えるか

「民主主義の後退」がここ数年の世界的な論争になっている。これは、ハンガリー、ポーランド、チェコなどのヨーロッパ諸国におけるポピュリスト政党の台頭や、アメリカにおけるトランプ大統領のもとでの反対派や主要メディアへの攻撃、職権乱用、さらには 2021 年 1 月に議会がバイデン大統領の当選を確定しようとした際に国会議事堂がトランプ支持派に襲撃された事件などを受けての懸念である。またアジアでも、インドのモディ政権下での政権反対派やマイノリティへの弾圧、フィリピンのドゥテルテ政権下でのジャーナリストや人権活動家への攻撃、ミャンマーで 2021 年 2 月に起こった軍によるクーデターなど、民主主義の後退を示唆する最近の事例は枚挙にいとまがない。

では、日本においてはどうだろうか。「民主主義」または「デモクラシー」と「後退」「危機」「劣化」というキーワードの組み合わせでインターネット上で検索をかけても、表示されているのはトランプ時代のアメリカや、ポピュリストリーダーが政権の座にある中東欧やフィリピンの話がほとんどである。また、より最近ではタイのバンコクでのデモや、ミャンマーの軍事クーデタの解説などのページが出てくる。言い換えると、日本語の言論空間では、現在の日本政治は民主主義の後退という枠組みで捉えられることは非常に少ないようである。

だが、日本の政治が「おかしい」という指摘は様々な形で噴出している。政権批判はいつの時代も存在するが、通常は政治的声明を出さない集団による異議申し立ての事例が最近相次いだ。2015 年の安全保障関連法案への反対を主な目的として学生を中心に結成された SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)、2020 年 1 月に定年退官間際だった黒川東京高検検事長の定年を半年延期すると閣議決定した際に起こった、一部の芸能人によるツイッターを使った抗議活動などである。また、2020 年 10 月に日本学術会議の推薦を受けた会員候補の一部を菅首相が任命拒否をした際には、260 を超える学会や研究所がこれを批判する公式声明を出した。これらの活動は、党派性の違いによる政治批判の域を超えており、普段は政治に関わらない人や集団が声をあげねばならないほどに昨今の日本政治は問題を抱えていると考えて良いだろう。

ここであげた事例は別々の事案として話題にされることが多いが、政治学的な観点からは、民主主義の後退を示唆する事象という共通点をもつ。そこで本稿では、V-Dem データにある指標を参考に、日本の民主主義はどの程度後退しているのか、後退しているとしたら、いつ頃から、また、どのような側面でそれが起こっているのかを検討する。このような試みは、日々のニュースで伝えられる個々の問題状況を統一して問題の本質を捉えることを可能にするであろう。

2. 民主主義の定義と国際比較

まず、「民主主義(デモクラシー)」を本稿ではどのような意味で使用しているのか確認しておきたい。よく知られるように、この概念は多種多様な使われ方をしている。大まかにまとめれば、この用語は、政治の原理原則として使われる場合と、現実の政治制度の運用(政治学用語では「政治体制」)の一種として使われる場合とに分けられる。本稿で検討するのは、政治体制としての民主主義である。

では、政治体制レベルで「民主主義的である」とはどのようなことなのだろうか。これに関しても様々な見解があるとはいえ、多くの政治学者に支持されている見方は、アメリカの政治学者であるロバート・ダールによるものだろう。ダールの定義では、民主主義的な体制とは、「市民の要求に対し、政府が政治的に公平に、常に責任を持って応える体制 」1である。

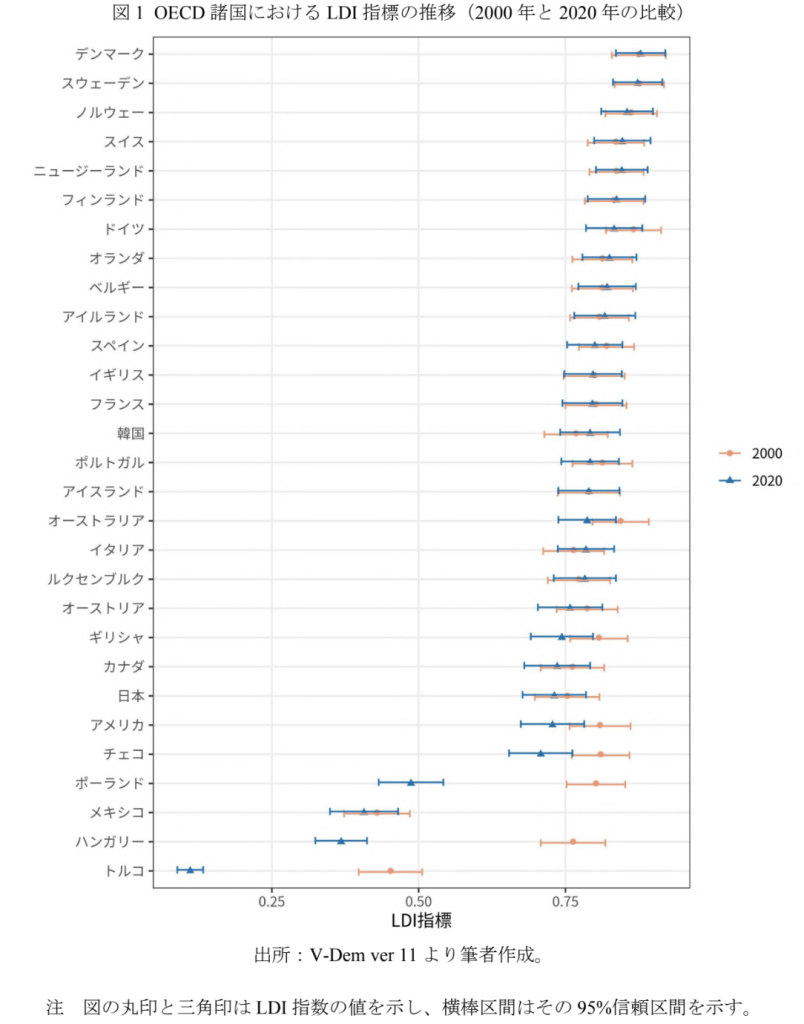

ある国の政治がどの程度こうした体制になっているかを測定する指標としては、フリーダムハウス指標やポリティ指標が存在するが、本稿では V-Dem データにある自由民主主義指標(Liberal Democracy Index、以下 LDI 指標)を用いる2。LDI 指標は世界の約 200 の国・テリトリーに対して 1900 年から毎年スコアがつけられており、本稿の執筆時点では、2020 年までのスコアが存在する。LDI 指標は後述する複数の構成要素指標を総合して作成されており、0 から 1 の間で値をとる。1 に近いほど、民主主義的であることを意味する。なお、構成要素の評価には、毎年、各国・テリトリーの政治分析の専門家 3 から 5 人が参加している。図 1 では、主要なOECD 諸国を取り上げ、2000 年と 2020 年の LDI 指標がどの程度変化しているかを示した3。

図 1 から、次の点が指摘できる。第 1 に、日本政治が民主主義的であると言える程度は、2000年時点でも 2020 年時点でも、先進国 30 カ国のうち下位 30%のグループに属する。要するに、LDI 指標で測定した日本の民主主義に対する評価は、先進国グループの中では、そもそもそれほど高くない。2020 年時点で日本が民主主義的である程度は、沢山の問題が指摘されているアメリカとそれほど大きな差はない。第 2 に、日本の民主主義はこの 20 年の間に低下していることがわかる。低下の程度自体は、国際的に頻繁に話題になっているアメリカ、ハンガリー、トルコ、ポーランド、チェコに比べれば小さいが、それでも後退の基調にあることは明確である。

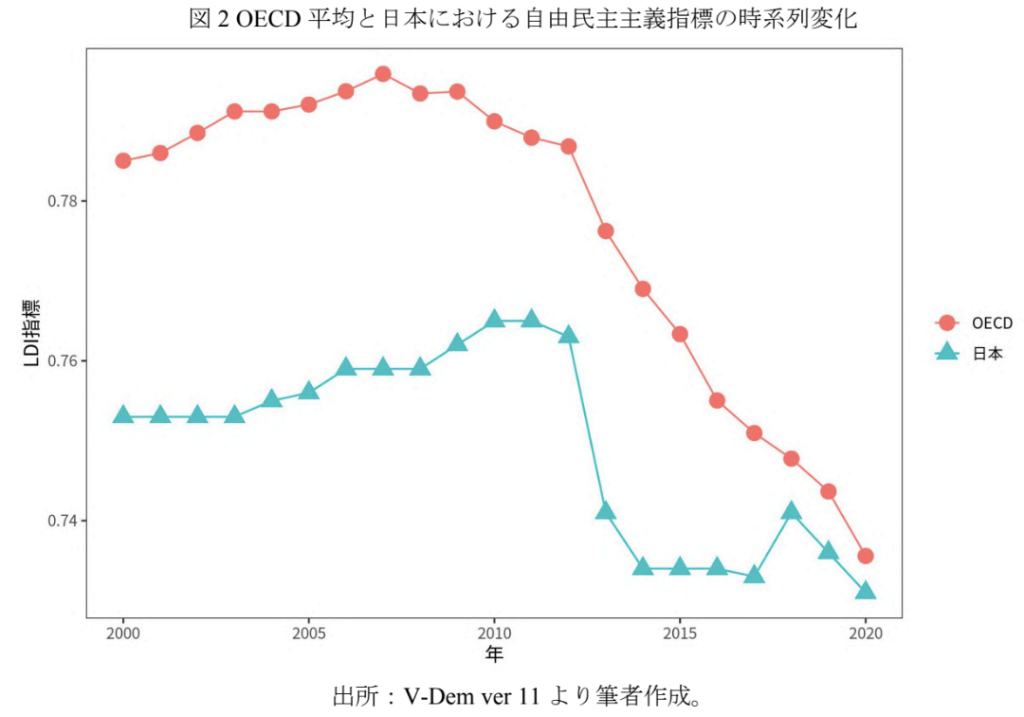

後退傾向の詳細を把握するため、図 2 では、ここ 20 年の日本の LDI 指数と OECD 諸国の平均値とを時系列でプロットしている。OECD 諸国平均の LDI 指標は 2000 年代後半をピークに低下しているが、日本の場合はそれにやや遅れて 2010 年代初頭から低下傾向が本格化していることがわかる。具体的には、2012 年に政権が民主党から自民・公明の連立に変わって以降の低下が著しい。

3. 要素別にみた民主主義の評価

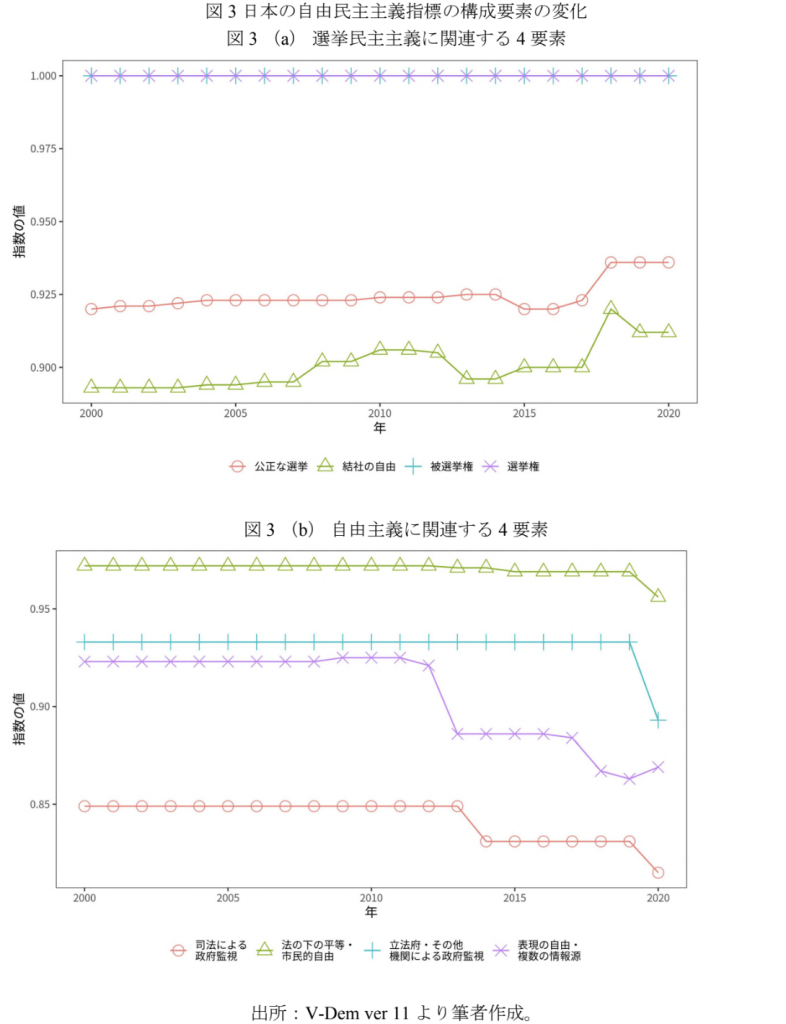

政治体制としての民主主義は複数の構成要素からなる抽象的な概念であるが、日本の民主主義の低下はどの構成要素においておこっているのだろうか。図 3 では、LDI 指標の計算の際に使用される主要 8 要素を、2 つの側面に分けてプロットしている4。第 1 の側面は「選挙民主主義に関連する要素」と呼べるもので、以下の A-1 から A-4 までの指数である。これらは、ロバート・ダールが定式化した、自由で公正な選挙により政策決定者を選べる政治環境を保証する制度でもある。

A. 選挙民主主義に関連する要素(指数)

A-1. 公正な選挙

A-2. 結社の自由

A-3. 被選挙権

A-4. 選挙権

第 2 の側面は、「自由主義(リベラリズム)に関する要素」と呼べるものである。ここでの「自由主義」とは、政府権力を制限し、法の支配や個人の自由意志を守ろうとする原理原則を意味する。日本のコンテクストに則して言い換えると、内閣総理大臣による権限乱用の可能性がどの程度適切にコントロールされているか、を意味する。LDI 指標を構成する要素のうち、以下の B-1 から B-4 までの 4 指数がこれに該当する。

B. 自由主義に関連する要素(指数)

B-1. 表現の自由・複数の情報源

B-2. 法の下の平等・市民的自由

B-3. 立法府・その他政府機関による政府監視

B-4. 司法による政府監視

図 3(a)は、選挙民主主義に関連する 4 要素が 2000 年から 2020 年までの期間にどのように変化したかを示している。各指数は 0 から 1 の値をとり、1 に近いほど当該要素の程度が高いことを意味する(この尺度は図 3(b)の指数でも同じである)。図 3(a)から、選挙に関連する民主主義のレベルは近年になっても低下していないことがわかる。選挙権や被選挙権に関しては最高値を継続し、また、「公正な選挙」や「結社の自由」という項目では近年上昇が見られる。

図 3(b)では、LDI 指標の第 2 の側面である、自由主義に関する 4 要素をプロットしている。図から、4 つの構成要素全てにおいて 2012 年以降に評価が下がっていることがわかる。要するに、図 1 と図 2 で示した日本の民主主義の後退とは、主に自由主義に関連する要素の低下であることを図 3(b)は示している。

以下では、低下が始まった時期が早い要素の順に、評価低下の背景にあると考えられる具体的な事象をみてゆく。なお、V-Dem の民主主義指標は入れ子構造になっており、各 4 要素の測定にあたってはそれを構成する複数の下位要素の値をもとに計算されている。ここでは、下位要素のどれが低下したのかを検討するが、低下の値については言及を割愛している。下位要素の内容とその数値詳細については V-Dem データとコードブックを参照されたい5。

(1)表現の自由・複数の情報源

V-Dem データにおける「表現の自由・複数の情報源」という指標は、これに関連する下位要素 8 つを総合した指標であるが、日本の場合に特に低下しているのは、政府による直接・間接的なメディアの統制、野党・反政権勢力の報道にあたってのバイアス、主要メディアにおける多様な視点の報道、の 3 点である。日本における政治報道・表現に関しては、戦後一貫して、主要メディアの寡占を許す「記者クラブ」が多様な情報源を阻害するものとして存在する。その弊害は、EU からの規制改善勧告を受ける程に問題視されてきた6。このように、日本の指標は全般的に低調ななかでも、2012 年末からの第 2 次安倍内閣発足以降現在に至るまで一層低下している。

2012 年以降の評価低下の背景には、政権側によるメディアのコントロールと、主要メディアによる政権批判を回避する数々の「忖度」の両方があると考えられる。政権側によるメディアのコントロールとしては、民主党政権期には増加した記者クラブへのフリーランス・ジャーナリストの新規加盟の流れを 2012 年以降一切止めてしまったこと、また、官邸記者会見においてフリーランス・ジャーナリストは実質的には質問を許されない状況が安倍政権下で継続していたことなどがあげられる7。主要メディアの側の忖度の例としては、2015 年 8 月に安保法制が国会で審議され、反対運動が大きな盛り上がりを見せていた際の公共放送局 NHK の報道姿勢がある。主催者発表で 12 万人、警視庁発表で 3 万人という大規模なデモが国会周辺であったにもかかわらず、NHK はこのニュースをほとんど取り上げなかった8。この他、確実な証拠は示されていないが、複数の NHK ニュースキャスターが政権への批判的な態度のために降板させられてきたと指摘されている9。

(2)司法府による政府監視

司法府による政府(執政府)の監視に関する指標は、司法府の政治的影響からの独立、政府が司法の判断を遵守する程度、執行府首脳(首相や閣僚)が憲法を尊重する程度、の 3 つを下位要素としている。これらのうちここ 10 年で低下しているのは、執行府首脳が憲法を尊重する程度のみで、他の下位要素はほとんど変化していない。憲法尊重の要素における低下は 2013 年から 14 年にかけて起こっているが、この背景には、2013 年に成立した特定秘密保護法があると思われる。この法律により、安全保障問題に関する情報を政府が特定秘密に指定できるようになった。しかし、何を秘密とするかは政府の恣意的判断で決められるため、憲法 21 条で規定されている「表現の自由」の基礎的な権利と解釈されている「知る権利」を侵害するのではないかという専門家の指摘がある10。他には、2014 年 7 月に集団的自衛権の解釈変更を閣議決定により行ったこと11、そして、2015 年 9 月に成立した安保法制関連法も憲法違反であるとの指摘がある12。

(3)法の下の平等・市民的自由

V-Dem データにおける「 法の下の平等・市民的自由」を構成する下位要素のうち日本で低下しているのは、すでに述べた政府首脳が憲法を尊重しないという問題に加え、政府首脳による公的資金の私的流用・着服、および、公務員の恣意的な業務執行、の 2 つである13。政府首脳による公的資金の私的流用・着服に関する評価に関しては、2015 年から 16 年にかけて低下している。これは、2015 年 2 月に発覚した西川農水相が補助金交付の見返りに企業から政治献金を受け取っていたという疑惑の発覚とそれに伴う辞任を反映していると考えられる。また、2019 年になってから表面化した「桜を見る会」問題も公的資金の私的流用に該当する。これは、政府主催の公的イベントである桜を見る会に安倍首相が自らの後援会会員を大量に招待していることが恒常化していた事案である。また、この問題への説明を求められた際に、政府は招待推薦者名簿は一部破棄したと報告し、提出した部分の名簿には大量の黒塗りがあった。このような対応は、国民の「知る権利」の侵害であると指摘されている14。

公務員の恣意的な業務執行という項目が低下している点に関しては、次のような事案が背景にあると考えられる。一つ目は、2016 年ころから話題になった「南スーダン PKO 日報問題」である。これは、情報公開法を用いてジャーナリストが請求した南スーダン PKO に関連する報告書の存在を防衛省は当初否定していたものの、多方面からの批判を受けてその存在を認めて開示した案件である15。また、2017 年に発覚した、安倍前首相の政治的関与により行政判断が歪められたという嫌疑がかけられた「森友・加計学園問題」16も重要な事案と言える。特に森友問題では、財務省による文書改竄があったことが 2018 年に明らかになっている17。

(4)立法府・その他機関による政府の監視

この指標は 4 つの項目を総合して測定されているが、日本の場合に低下しているのは、執政府が法や憲法に抵触する行為をした際、立法府および政府監視機関(検察や会計検査院など)が執政府に対する調査を行い、適正な処分を行えるかどうかに関する 2 項目である18。これに関しては、ここ 10 年ほどの間に起こった政治スキャンダルに関与した自民党のリーダーおよび高級官僚の多くが不起訴となっている点が低下の理由となっていると考えられる。その例としては「森友・加計学園問題」と「桜を見る会」における安倍前首相、2016 年の収賄疑惑における甘利元大臣、森友問題における財務省理財局幹部などがある。また、2020 年に起こった黒川弘務東京高検検事長の定年延期スキャンダルでは、本来は政府の監視役であるはずの検察庁に対して首相が強い影響力を行使してきたのではないかという疑惑が露呈した。これは、「安倍政権のスキャンダルをもみ消す官邸の番人」19と呼ばれていた黒川氏の定年時期を閣議決定により半年延長した事案である。延長決定自体は非合法ではないが、官僚人事の慣例からは大きく外れており、黒川氏を次期の検察庁長官ポストにつけたい官邸の意向によるものであると見なされた20。このスキャンダルは黒川氏の賭け麻雀問題による辞任で幕切れとなったが、独立機関からの政府に対する監視が機能していないのではないかという問題を提起することになったと言えるだろう。

5. 結論

日本の民主主義は、V-Dem データにある LDI 指標を分析する限りでは、2010 年代から後退していることを本稿は明らかにした。その程度はアメリカにおけるものに比べれば少ないが、それでも、具体的な事例が列挙できる程度には問題状況となっている。本稿が明確にしたもう一つの主要な点は、日本の民主主義における問題は、選挙に関連するものより、自由主義に関連するもの、つまり政府権力に対する制限において深刻であるということである。政府首脳が憲法を尊重しないことや職権を乱用していること、知る権利を含めた報道の自由が脅かされていること、そして政府を監視すべく設置されている機関の機能が弱体化していること、などの問題である。このような傾向は、民主主義後退が指摘されている欧米諸国と同様のパターンであると言えるだろう21。なぜ日本ではこのタイミングで自由主義に関連する側面の民主主義が後退しているのだろうか。この疑問に関しては稿を改めて分析することとしたい。

- ロバート・ダール『ポリアーキー』三一書房、1971 年、6 ページ。 ↩︎

- V-Dem 指標では、ダールの提示したポリアーキーという民主主義の理念型を測定する Electoral Democracy Index と、これに自由主義(政府権限の乱用を防げるよう適切な抑制がなされているかどうか)の要素を加えた Liberal Democracy Index が比較政治学で一般的に利用される政治体制レベルのでの民主主義度を測定する指標である。EDI は主に選挙競合に関する条件に焦点を絞っているが、ここで検討したい問題は、選挙だけでなく政府に対する抑制に関連することなので、ここでは LDIを使用した。 ↩︎

- 2000 年以降に OECD に加盟した国は除いている。 ↩︎

- V-Dem version 11 のコードブックでは、LDI 指標の構成要素はここでの 8 つに加えて議院構造に関する 9 つめの要素が含まれているが、これは日本では変化がないのでここでは含めていない。また、V-Dem による LDI 指標の定義では、B-1 の表現の自由・複数の情報源という構成要素は、選挙民主主義(ダールのポリアーキー条件)の一つとして扱われている。本稿では、この要素が自由主義にも関連していることを重視し、第 2 の側面の一部とした。 ↩︎

- https://v-dem.net/data/dataset-archive/ ↩︎

- https://web.archive.org/web/20030802231245/http://www.ojr.org/japan/media/1056657646.php ↩︎

- https://hbol.jp/236801?cx_clicks_art_mdl=7_title ↩︎

- https://www.news-postseven.com/archives/20150915_350413.html?DETAIL ↩︎

- https://president.jp/articles/-/43654?page=1 ↩︎

- https://www.osakaben.or.jp/02-introduce/kenpou/pdf/leaflet-tokuteihimitsu.pdf ↩︎

- https://www.s-bengoshikai.com/bengoshikai/seimei-ketsugi/k14-6kennpou/ ↩︎

- https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/ikenkokoku.html ↩︎

- この構成要素は 15 の項目から構成されている、詳細は V-Dem Codebook を参照。 ↩︎

- https://www.asahi.com/articles/ASN1B6D21N1BUTFK01K.html ↩︎

- https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/294704.html ↩︎

- https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/fv20180523/ ↩︎

- 毎日新聞取材班『公文書危機』毎日新聞出版、2020 年。 ↩︎

- 具体的には、executive oversight と legislative investigation in practice で、legislature questions officials in practice と legislature opposition parties の 2 つに変化はない。 ↩︎

- https://toyokeizai.net/articles/-/329365 ↩︎

- 村山治『安倍・菅政権 vs.検察庁 暗闘のクロニクル』文藝春秋、 2020 年。 ↩︎

- https://www.americanpurpose.com/articles/liberalism-and-its-discontent/ ↩︎

参考文献

ダール、ロバート『ポリアーキー』(高畠通敏・前田脩訳)三一書房、1981 年。

毎日新聞取材班『公文書危機 闇に葬られた記録』毎日新聞出版、2020 年。

村山治『安倍・菅政権 vs.検察庁 暗闘のクロニクル』文藝春秋、 2020 年。