デモクラシー・ブリーフ 2021-1:日本政治は右傾化しているのか

粕谷祐子ab・小林元c・清水盛偉d・森浩太b

a 慶應義塾大学法学部、b V-Dem 東アジアセンター、c EY ストラテジー・アンド・コンサルティング、d 早稲田大学基幹理工学研究科 (問い合わせは粕谷祐子(ykasuya@keio.jp)まで)

1. 「右傾化」とはなにか

日本政治の「右傾化」が注目されている。ここ数年で右傾化というフレーズの入った本や論文の出版が相次いており、その多くはジャーナリストによるものが多いが、社会科学諸分野の研究者による分析も増えている1。

日本政治は右傾化しているのだろうか。この問いへ答えは、「右」をどう定義するかに依存する。言い換えると、右傾化とは、1 本の線の上の左側から右側への相対的な移動ということになるが、この際、右端と左端になにを争点に据えるかによって分析対象が大きく変わるのである。悩ましいことに、肝心の「左右」の中身は、時代や国、文脈によって様々であり、これが議論の混乱を生みがちである。政治学では、伝統的に、左右の対立軸は国家が経済政策にどの程度介入するかを基準にしてきた。「大きな政府」を望ましいとする立場が左、「小さな政府」をよしとする立場が右、という考え方である。この、国際的にみても標準的な基準に加え、日本の場合には、国際安全保障をめぐる立場も左右を分ける軸として使われることが多い。つまり、日本国憲法第 9 条を改正することを望む立場や、自衛隊および日米安保条約の強化を望む立場は右よりとされる。さらに、文化的な観点では、伝統的価値の温存や復帰を求める立場が右よりとなる。具体的には、「愛国」教育の強化、神道や伝統的価値の強調である。また、これらの文化的立場の延⻑として、マイノリティや外国人に対する態度を考慮に入れることもある。

これまでの右傾化研究で判明していることを大雑把にまとめると、日本では、国⺠意識のレベルでは右傾化していないが、政治エリートのレベルで右傾化がおこっているようである。政治家個人を対象としたアンケート調査のデータをもとにした分析では、自⺠党議員は憲法改正、防衛力強化の点で 2010 年、2012 年にかけて右傾化している。これは自⺠党が野党だった時期におこっているが、政権復帰後にさらなる右傾化は進んでいないとの見立てが存在する2。一方、世論調査データをもとにした分析では、一般の日本人は軍国主義への賛成、憲法の改正、マイノリティに対する寛容度といった面では右傾化していない3。

では、政党を単位としてみた場合はどうであろうか。本稿では、V-Dem プロジェクト4が提供する V-Party データベース5を用いて、日本の主要政党がいつ頃から、また、どの程度右傾化しているのかを検証する。

2. V-Dem Party データベースでみる右傾化

V-Party データベースの第 1 版は 2020 年 10 月に公開されたもので、世界の 200 カ国を対象に、選挙ごとに各国の主要政党の様々な争点に関する立場や組織のあり方を、各国の専門家が複数関わる形で測定し、指標化している。分析対象期間は 1900 年から 2017 年の選挙までである。政治家個人レベルの政治的立場を通時的に比較できるデータベースとしては「東大・朝日調査」6があるが、これに対し V-Party データベースは、政党レベルの立場を時系列だけでなく国際的にも比較できるというメリットがある。

V-Party データベースには、日本で論争となっている「右傾化」という概念そのものを直接測定する指標は存在しないが、関連する国際標準の指標として「反リベラル指数(illiberalism index)」がある。これは、次の 4 つの指数を総合したものである。(1) 政党リーダーは敵対政党に対してどの程度下劣な攻撃をしているか、(2) 政党リーダーはどの程度自由で公正な選挙、言論・報道・結社の自由を尊重しているか、(3) どの程度、少数派の権利を侵害してまでも多数派の意見を実行しようとしているか、(4)どの程度、暴力による政治問題の解決を許容しているか。このスコアが高いほど、リベラルな価値を尊重していないことを意味する。先述した、日本で一般に使用される「右傾化」の意味と、ここでの「反リベラル」の意味は全く同じではないが、マイノリティに対する態度などの点でオーバーラップする部分がある。このため、各政党の右傾化レベルを一定程度反映していると考えることができるだろう。

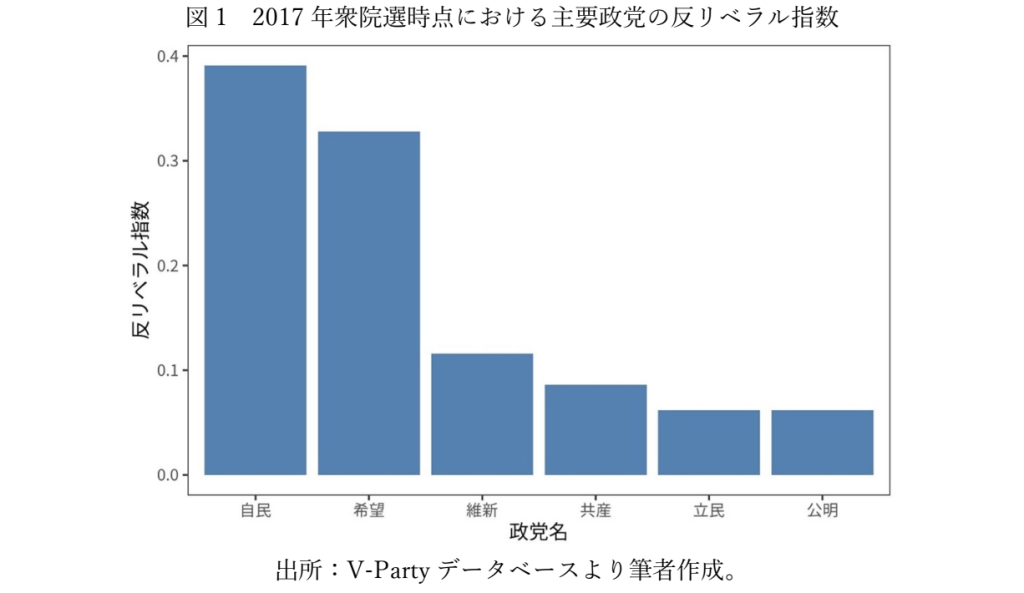

図 1 は、2017 年衆議院選挙において議席を獲得した主な政党の反リベラル指数を棒グラフで示している。図から、自⺠党のスコアが群を抜いて高く、次に高いのが 2017 年選挙で躍進した希望の党であることがわかる(希望の党はその後分裂し、2021 年時点では衆議院での議席は 2議席となっている)。一方で、スコアが低く出ているのが、立憲⺠主党と公明党である(立憲⺠主党は 2020 年に当時の国⺠民主党議員などの合流により、新たに「立憲⺠主党」として結党)。日本維新の会はその愛国的立場の強さから「右」と言われることもあるが、上記 4 要素からみると反リベラルとはみなされていない。

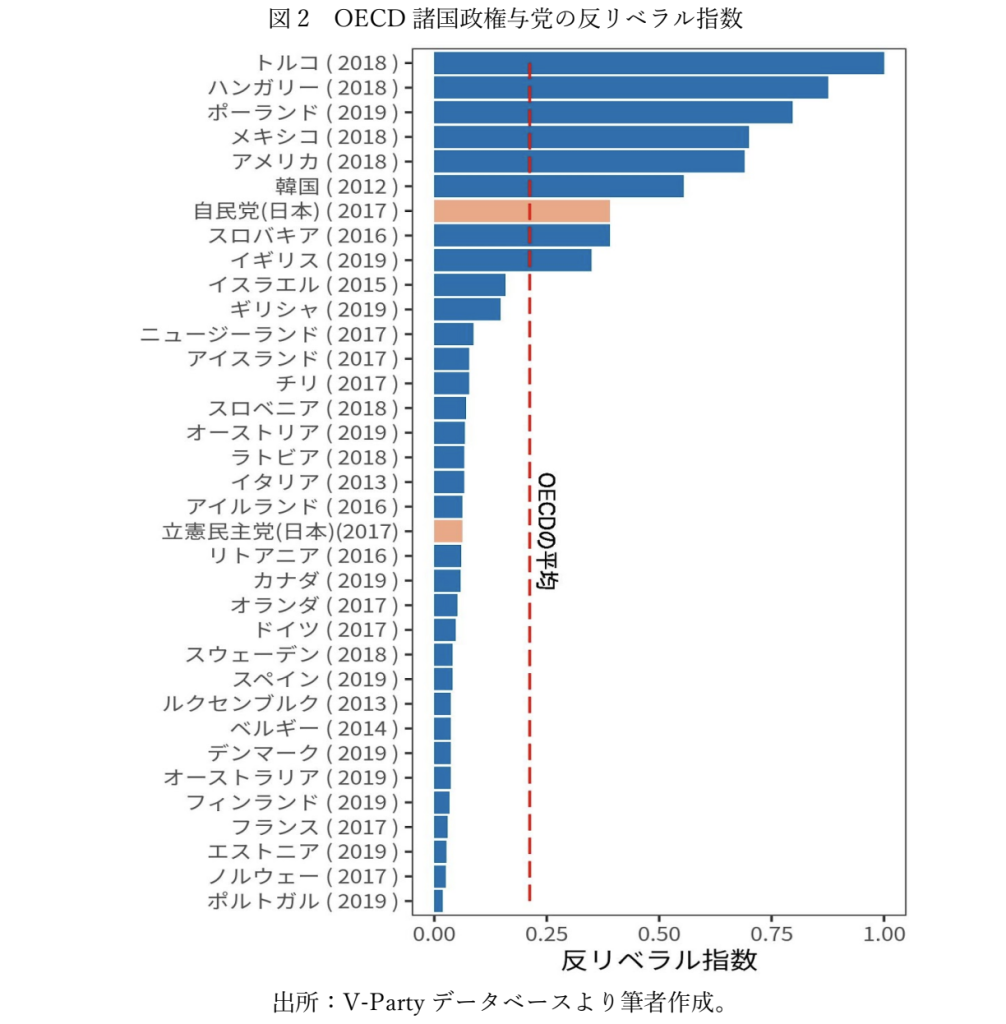

では、自⺠党は他の先進国の与党と比べ、どの程度反リベラルなのだろうか。図 2 は、OECD 諸国の最近の選挙年における与党の反リベラル度である。2017 年選挙時点での自⺠党の反リベラル度は、高い方から数えて 7 番目に位置しており、国際比較でみてもかなり反リベラルであることがわかる。OECD 諸国のなかで反リベラル度の高い与党が存在する国を順に並べるとトルコ、ハンガリー、ポーランドであるが、これらの国では権威主義的なポピュリストリーダーによるリベラルな価値への攻撃がよく知られている。またアメリカのトランプ政権期の共和党も、政敵への激しい攻撃などの反リベラルな態度で知られる。日本の自⺠党は、それらに次いで反リベラル度の高い政党と言える。一方、2017 年選挙で第 2 党であった立憲⺠主党は、赤線で示した OECD 諸国の平均値よりもかなり低い値をとっている。

自⺠党の反リベラル度の高さには、次のような出来事が大きく影響していると考えられる。一つ目は、2015 年に成立した安全保障関連法である。この法案の審議過程では国会議事が紛糾し、最終的には、野党が審議継続を求めているにもかかわらず一方的に審議を打ち切って採決を行う「強行採決」により法律となった。二つ目は、「モリカケ問題」である。森友学園に対する国有地払い下げ価格が一般評価額を大幅に下回ったこと、および、加計学園に対する獣医学部新設事業者への指定されたことに関連し、安倍首相夫妻の関与が疑われた。特に森友問題では、選挙の半年前に財務省理財局⻑が売買に関する記録を廃棄したと答弁したことが大きく報道された。さらに、選挙の翌年(2018 年)には財務省の文書が改竄されていたことが明らかになったが、このような官僚機構による公文書の不当な破棄・改竄は、リベラル・デモクラシーの基本要素の一つである「執行府権限濫用の抑止」が自⺠党政権下では円滑に機能していないことを浮き彫りにした。

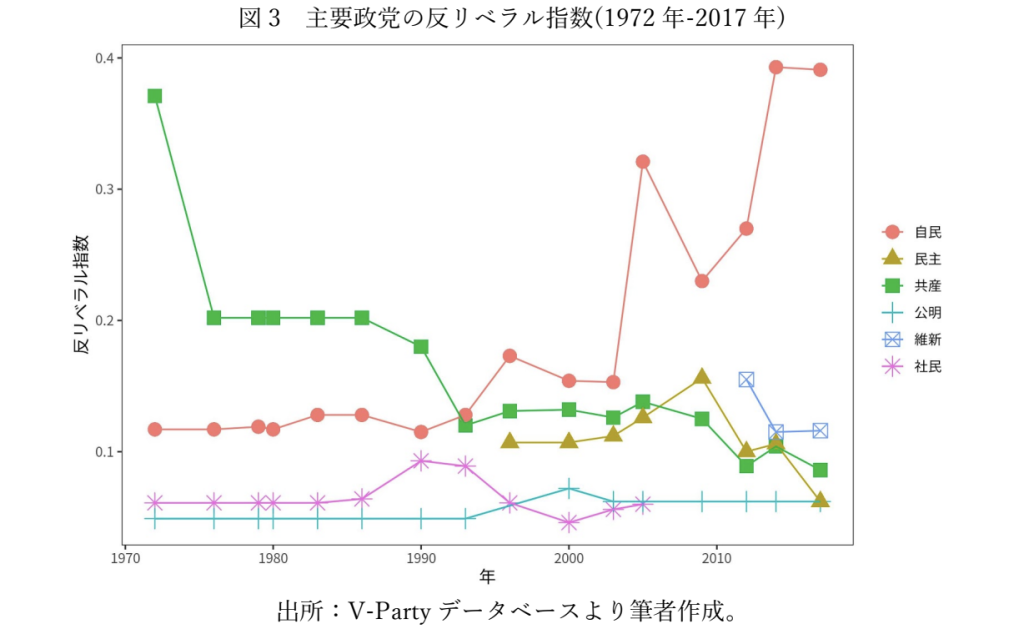

次に、日本の各政党の反リベラル指標の時系列推移をみていこう。図 3 では、主要政党の反リベラル度を 1972 年衆院選から 2017 年衆院選までプロットしている。このうち、⺠主党というラベルのプロットは、2014 年選挙までは民主党の、2017 年選挙に関してはその主な後継政党である立憲⺠主党のスコアを使用している。

図から、自⺠党の反リベラル指数は、2003 年選挙から 2005 年選挙(いずれも小泉純一郎総裁)にかけて大きく上がり、その後、下野することになった 2009 年選挙の際(麻生太郎総裁)には一旦下がるものの、再び政権党となった 2012 年選挙(安倍晋三総裁)から再度上昇し始め、同じく安倍総裁のもとで闘った 2014 年・2017 年選挙で現在みられる程度の反リベラル度となっている。安倍総裁を党首として選挙を戦った 2012 年では反リベラル色は抑えられていたが、その後の圧倒的な議席数に支えられた安定的な政権運営のもとで、自⺠党の反リベラル度が高止まりしていることが窺える。

一方、反リベラル度を最近になって低下させている政党もある。共産党は 1972 年選挙(宮本顕治委員⻑)時には最近の自⺠党に匹敵する程度に反リベラルだったが、90 年代初頭(不破哲三委員⻑時代)からリベラルな政党に変化していることがわかる。維新の党は、2012 年に日本維新の会として石原愼太郎を党首に初めて国政選挙に参入した際と比べると、2014 年選挙(橋下徹・江田憲司共同代表)、2017 年選挙(松井一郎代表)では反リベラル度を下げている。

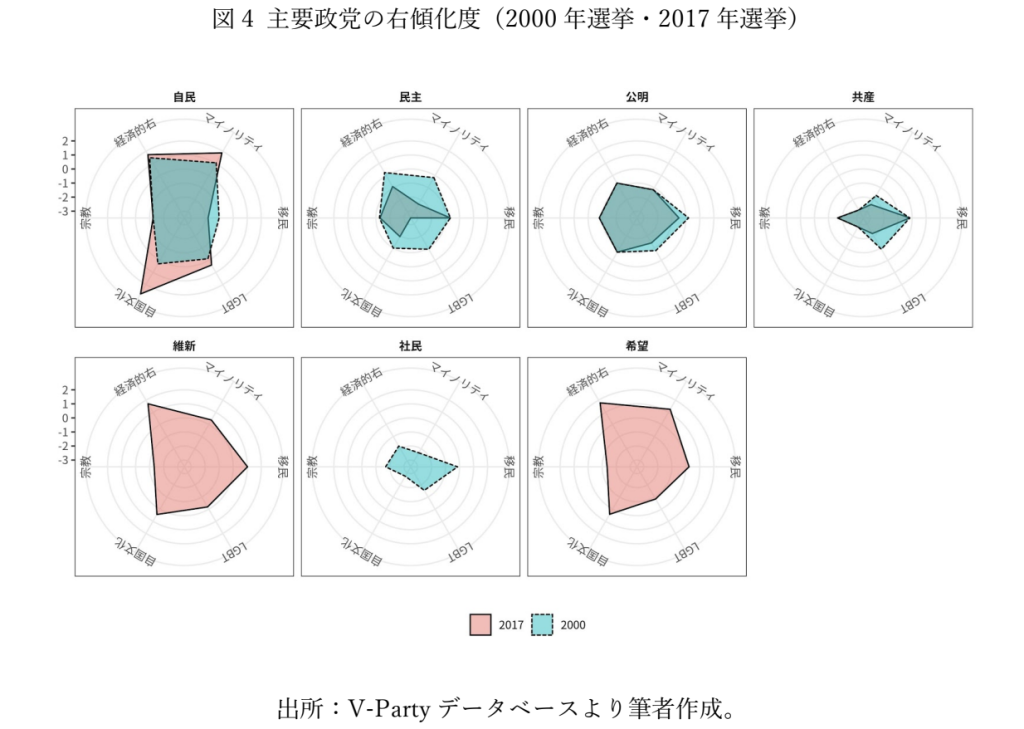

図 3 から、2000 年選挙頃を境にして主要政党の間での反リベラル指数の乖離が広がったことがわかる。そこで、2000 年選挙と 2017 年選挙それぞれの時点における各政党のプロファイルを詳しくみてみよう。V-Party データベースには、反リベラル指数の他にも、政党の態度を様々な側面から評価した指標が提供されている。そのうち、日本のコンテクストでの右傾化度に近いと考えられるものを、筆者らで選定した。

- 「マイノリティ」 少数派の権利を侵害しても多数派の意見を通そうとする程度

- 「移⺠」 移⺠の受け入れに対する態度

- 「LGBT」 LGBT7が平等に扱われることに対する態度

- 「自国文化」 自国文化の優越性の促進

- 「宗教」 政党の政策立場を正当化する際の宗教または神への言及

- 「経済的右」 経済への国家介入には抑制的である態度

図4は、これらの6つの指標を政党別・選挙年別にレーダーチャートに示したものである。各指数はスコアが高いほど「右」傾向が強いようにスケールされているため8、ざっくり言うと面積が大きいほど右傾化傾向が高いことを示す。

これらの6指標でみた場合、時系列比較ができる政党のうち2000年選挙の時点と比べて2017年選挙で右傾化が進んでいるのは自⺠党で、残りの⺠主(立⺠)、共産、公明は最近の方が「左」の立場をとっていることがわかる。自⺠党の右傾化は、特に自国文化の強調、マイノリティおよび LGBT に対する態度という指標においておこっている。自国文化に関しては、2006 年に改定された教育基本法において教育の目標の一つに「我が国と郷土を愛する」態度が加えられたことが影響していると考えられる。マイノリティに関しては、右翼団体として知られる「在日特権を許さない市⺠の会(在特会)」や「日本会議」と親しい関係にあると報道される自⺠党幹部の存在が背景にあると考えられる。

一方で、自⺠党の移⺠に対する態度は 2000 年時点よりも反対の程度がやや低下している。これは、自⺠党政権下で入管法(入国管理及び難⺠認定法)が数度にわたって改正され、特に専門職人材の在留規制が緩和されたことを受けてのことであろう。また移⺠に関しては⺠主(立⺠)、公明の方が自⺠よりも強い反対の態度をとっていることがわかる。この対比は、自⺠が雇用主団体を支持母体の一つとしている一方で、⺠主(立⺠)と公明は移⺠(労働者)とは潜在的な競合関係にある労働者層を支持母体の一つとしていることと整合的である。

維新の会は、反リベラル指数は低くその観点では右寄り政党とは見えなかったが、ここで使用している指標では、自⺠に匹敵する程度に「右寄り」な政党と言える。特に、経済的立場では規制緩和や健全財政、公務員削減の立場をとり国家の経済への介入を少なく保つ立場がこの結果に反映されていると考えられる。

3. まとめ

ここまで、日本の主要政党の「右傾化」度の推移について V-Party データベースをもとに検証してきた。自⺠党に関しては、反リベラル指数でみると先進諸国の与党の平均値を大きく上回る程度に高い。また、この 20 年程度で自国文化の強調という右傾化の一側面が特に進んでいることがわかる。現在存在する野党に関しては、この 20 年で右傾化の程度を高めてはいない。日本政治の右傾化を語る際の基準として頻繁に利用される憲法、外交、安全保障の側面は同データベースでは考慮の対象となっていないが、少なくとも本稿で検討した指標に関しては、最近の日本政治は自⺠党を中心に 2010 年代半ば頃から右傾化が進んでいること、また、反リベラルという観点では自⺠党の反リベラル度は国際的にみてかなり高いことが判明した。

- 小熊(2020)、塚田(2017)、中野(2017)。 ↩︎

- 中北 (2017)、中北・大和田 (2020)。 ↩︎

- 田辺 (2019)。 ↩︎

- スウェーデンに本拠を置く Varieties of Democracy (V-Dem) Institute が組織する、世界各国の⺠主主義や政治に関する指標の測定をおこなうプロジェクト。 ↩︎

- https://www.v-dem.net/data/v-party-dataset/ ↩︎

- http://www.masaki.j.u-tokyo.ac.jp/utas/utasindex.html ↩︎

- レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーを中心とする性的マイノリティの総合的略称。 ↩︎

- 「経済的右」以外の指標については、もとの指標は寛容であるほど高いスコアになるよう評価されているので、ここでは符号を逆転させて用いた。 ↩︎

参考文献

小熊英二、樋口直人編(2020) 『日本は「右傾化」したのか』慶應義塾大学出版会。

田辺俊介(2019)『日本人は右傾化したのか‒データ分析で実像を読み解く』勁草書房。

塚田穂高 編著(2017) 『徹底検証 日本の右傾化』筑摩書房。

中北浩爾 (2017)「自⺠党の右傾化‒その原因を分析する」塚田穂高 編『徹底検証 日本の右傾化』筑摩書房。

中北浩爾、大和田悠太 (2020)「自⺠党の右傾化とその論理」小熊・ 樋口編 『日本は「右傾化」したのか』慶應義塾大学出版会。

中野晃一(2017)『右傾化する日本政治』岩波書店。